Führungsrolle: Warum Rollenklarheit wichtig ist

Führungsrolle: Warum Rollenklarheit wichtig ist

Wer hat Ihnen erklärt, was Ihre Rolle ist, als Sie Ihre Führungsposition eingenommen haben? Können Sie klar und prägnant beschreiben, was Inhalt Ihrer Rolle ist? Wer hat das „Drehbuch“ zu Ihrer Rolle geschrieben (und schreibt täglich daran weiter)? Wann sind Sie das letzte Mal „aus der Rolle gefallen“? Welche Kritiken erhalten Sie für Ihre Rolle? In welchen Punkten sind Sie klar und sicher, und in welchen nicht?

Führungsrolle – Worum es in diesem Beitrag geht

„Wir alle spielen eine Rolle – meist mehrere“; dies ist der Titel eines anderen Beitrages zum Thema Rolle. In jenem Beitrag geht es um die Grundlagen von Rollen, wie sie definiert und beschrieben werden und welche Kriterien hierbei zugrunde gelegt werden. Dies alles gilt auch für die Führungsrolle.

In diesem Beitrag schaue ich auf die Führungsrolle im Speziellen. Nach einer Zusammenfassung des Beitrags „Wir alle spielen eine Rolle“ fokussiert auf die Führungsrolle, geht es in diesem Beitrag um die Rollen in der Rolle einer Führungskraft.

Rolle: Vielfalt, Arten und drei wichtige Aspekte

Sie sind als Führungskraft Akteur oder Akteurin in einem ganz bestimmten sozialen Kontext: Ihrer Organisation. Sie sind aber nicht nur Führungskraft, sondern haben noch weitere Rollen inne, z.B. sind Sie Mutter oder Vater, Partnerin oder Partner, Tochter oder Sohn, Freundin oder Freund, Mitglied in einem Verein, ehrenamtlich engagiert … Diese Rollenvielfalt begleitet Sie, wie jeden anderen Menschen auch. Ihre Führungsrolle wird zwar „in den Vordergrund“ treten, wenn Sie morgens zur Arbeit gehen. Und diese wird – hoffentlich – in den Hintergrund treten, wenn Sie nach Hause kommen oder Urlaub haben. Doch mal ehrlich: Legen Sie alle Ihre „privaten“ Rollen ab, wenn Sie Ihre Organisation betreten (oder den PC im Homeoffice einschalten)? Gibt es im Foyer Ihres Unternehmens eine Art „Rollen-Umkleide-Kabine“, in welcher Sie sich der privaten Rollen entledigen und die „Berufsrolle“ anziehen? Und haben Sie eine solche Umkleide-Kabine zu Hause (vielleicht hätten Sie eine solche manchmal gerne)? Die Antwort lautet wohl: „Nein.“ Sie haben diese Rollen inne und nehmen diese mit in andere soziale Kontexte. Wie gesagt, sie treten zwar zurück, aber sie sind nicht abgestreift. Machen Sie sich diesen Umstand bewusst – für sich selbst und auch im Hinblick auf diejenigen, die Sie führen.

Wenn Sie nach Ihrer Rolle in der Organisation gefragt werden, werden Sie wohl antworten: „Ich bin Abteilungsleiter der XY-Abteilung.“ Oder: „Ich bin Referatsleiterin des Referats ABC im Ministerium für …“. Oder: „Ich bin Amtsleiterin für … in der Stadtverwaltung K.“ Sie antworten, indem Sie die formale Bezeichnung wählen, die formelle Rolle. Neben der formellen Rolle gibt es informelle Rollen. Nehmen wir einmal an, Sie sind Teilnehmer*in einer Führungskräfteschulung. Die Gruppe arbeitet über einen längeren Zeitraum zusammen. Sie werden zwar nicht alle komplett identische Arbeitsaufträge haben, dennoch ist die Bezeichnung „Führungskraft“ die verbindende formelle Bezeichnung, die Sie (und die anderen Gruppenmitglieder) von anderen Mitgliedern der jeweiligen Organisation unterscheidet (sozial differenziert). Innerhalb dieser Schulungsgruppe wiederum werden Sie schnell Beobachtungen machen können, wie z.B.: Es ist meist Frau X, die den Wunsch äußert, mit der Gruppe „mal einen Spaziergang zu machen“ oder sich am Abend „auf ein Gläschen“ zusammenzusetzen. Herr Y wiederum hat stets das Programm und die Zeit im Blick und wird recht ungehalten, wenn hiervon abgewichen wird. Wenn auf die Frage „wer ist bereit, einen Fall einzubringen oder an einem Rollenspiel teilzunehmen“ zirpendes Schweigen in der Gruppe herrscht, können Sie sicher sein, dass Frau Z letztlich sagt: „Ich.“ Formelle Rollen werden aufgrund von formalen Aspekten (z.B. Aufgabe, Struktur) zugewiesen; informelle Rollen bilden sich in sozialen Systemen aufgrund der jeweiligen individuellen Fähigkeiten, Kompetenzen und Persönlichkeiten sowie der jeweiligen Dynamik in der Gruppe heraus.

Das Rollenverhalten bzw. -handeln wird beeinflusst durch drei Aspekte: Erwartungen, Normen und Sanktionen. Wir orientieren unser Verhalten bewusst und/oder unbewusst sowie offen oder verborgen an diesen Aspekten. D.h., wir versuchen zu erkennen oder zu erahnen, welche Erwartungen andere an uns stellen und welche expliziten und impliziten Regeln in dem jeweiligen sozialen Kontext herrschen. Nicht selten gilt: trial and error. Verhalten wir uns erwartungsgemäß und innerhalb der Leitplanken der Normen, erhalten wir eine positive Reaktion und wiederholen oder verstärken das Verhalten. Im Hinblick auf andere Personen dienen uns diese Aspekte als „Messlatte“ für deren Rollenverhalten: Wir beobachten deren Verhalten und gleichen es mit unseren Erwartungen ab. So bewerten wir andere, ob diese sich „rollengemäß“ (bzw. erwartungsgemäß) verhalten oder ob wir diese als „aus der Rolle gefallen“ bewerten und entsprechend sanktionieren.

Die Führungsrolle und die Erwartungen

Ob eine Rolle in einer Organisation eine Führungsrolle ist oder nicht, kann ein Blick in das Organigramm klären. Zumindest bei klar hierarchisch aufgebauten Organisationen (die in der Mehrzahl vorhanden sind). Formale Bezeichnungen und entsprechende Entgelte oder Besoldungen runden zunächst diese Zuordnung ab. Sie sind Führungskraft.

Kommen wir jetzt zurück auf die Fragen, die ich eingangs dieses Beitrages gestellt habe: Wer hat Ihnen das „Drehbuch“ geschrieben und überreicht für diese Rolle? In der Regel ist mit der Position, die Sie bekleiden eine bestimmte Funktion (ein Zweck) verbunden. Eine Tätigkeitsbeschreibung (sofern diese vorliegt) beschreibt meist recht funktional, welche Aufgaben mit der Funktion verbunden sind. Aus einer Tätigkeitsbeschreibung kann man insofern die Erwartungen anderer Führungskräfte an Sie entnehmen, als dass die Aufgaben beschrieben sind, die Sie übernehmen und erfüllen sollen. So weit, so klar.

Aber: Die Übertragung der Position geht nicht nur einher mit der Beschreibung von Aufgaben, sondern auch mit der Übertragung der sozialen Rolle als Führungskraft. Und eine Rolle hat etwas mit Erwartungen zu tun - Ihrer eigenen und den Erwartungen derjenigen, die von Ihnen geführt werden. Weitere Erwartungen haben Vorgesetzte, Kolleg*innen derselben Hierarchiestufe sowie externe Akteur*innen.

Kennen Sie die Erwartungen Ihrer relevanten Bezugsgruppen an Sie als Führungskraft? Sind Sie sich der Erwartungen Ihrer Vorgesetzten bewusst? Führungsleitlinien oder ähnlich bezeichnete Dokumente, die auf Führungsebene verhandelt und aufgesetzt werden, beschreiben Aufgaben und Erwartungen. Diese Leitlinien sind zwar Anhaltspunkte, häufig jedoch recht allgemein formuliert und helfen nicht immer in konkreten Führungssituationen weiter. Darüber hinaus ist zu fragen, ob man solche Leitlinien in Ihrer Organisation hat und wenn ja, ob diese allen bekannt sind.

Etwas Anderes sind die Erwartungen „der anderen“. Hand aufs Herz: Haben Sie zu Beginn Ihrer Führungstätigkeit Ihre Mitarbeitenden zusammengerufen und nach deren Erwartungen gefragt? Und selbst wenn Sie dies getan haben: Auch als Mitarbeitende/r ist es gar nicht so einfach, die eigenen Erwartungen zu formulieren bzw. diese laut zu äußern. Wer mag der Führungskraft schon sagen: „Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mich in Ruhe meine Arbeit machen lassen.“ „Ich erwarte von Ihnen, dass Sie genauso sind wie unser letzter Chef, der war nämlich ein Pfundskerl.“ „Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir zuhören, mich ernst nehmen und am liebsten nicht kritisieren. Damit kann ich gar nicht gut umgehen.“

Zwar spricht man in Teams auch über „Erwartungen“, diese werden in der Regel strukturell und inhaltlich adressiert: „Wie wollen wir zukünftig die Aufgaben verteilen?“ „Wann halten wir unsere Teamtreffen ab?“ „Wie strukturieren wir den Arbeitsprozess?“

Dennoch sind sie da: Die Erwartungen und die Normen, die Ihre Führungsrolle definieren. Um Erwartungen erfüllen zu können (nicht: wollen!), muss man sie kennen. Sie müssen eindeutig formuliert sein, mit den Interessen und Bedürfnissen einer Person vereinbar sein und entsprechende Ressourcen zur Erfüllung der Erwartungen müssen zur Verfügung stehen.

Wenn man aber nicht genau weiß, was erwartet wird, kann man Glück haben (weil man eine gute Ahnung oder sich vorsichtig herangetastet hat) oder man kann Pech haben (und wird entsprechend sanktioniert). Wenn man neu in eine Organisation eintritt, kennt man neben den Erwartungen auch häufig die impliziten „Spielregeln“ nicht. Zwei Fallen, in die man tappen kann und die zu Rollenkonflikten führen können.

Obwohl Erwartungen ein derart zentraler Aspekt bei der Beschreibung von Rollen sind, werden diese häufig nicht ausgesprochen. Regt man (in der Rolle der externen Beraterin) an, über Erwartungen offen zu sprechen, erntet man meist ein Kopfschütteln („Da sagt doch keiner was.“ „Wer redet da schon offen?“).

An dieser Stelle ein praktischer Tipp: Klären Sie zunächst einmal für sich selbst, welche Erwartungen, Ansprüche, Werte, Glaubenssätze und Bedürfnisse Sie haben. Wie wollen Sie sich als Führungskraft verhalten? Wie wollen Sie wahrgenommen werden? Was leitet Sie hierbei? In Bezug auf Ihre Mitarbeitende sowie weiterer Akteur*innen können Beobachtungen und Hypothesen weiterhelfen. Das „Auftragskarussell“ von Arist von Schlippe ist eine gute Methode, um unausgesprochene Aufträge (Erwartungen) zu klären. Die Klärung hilft Ihnen, durch den Nebel von Erwartungen sicherer zu navigieren. Es hilft Ihnen auch zu klären, welche Erwartungen Sie erfüllen wollen und können und welche nicht.

Rollen über Rollen als Führungsrolle

Es gibt etliche wissenschaftliche Untersuchungen, wenn es um das „Phänomen Führung“ und um Führungsrollen geht. Einig sind sich Expert*innen und Wissenschaftler*innen nicht. Es gibt Beschreibungen, die sich vor allem auf die Funktion von Führungskräften fokussieren (so z.B. Fayol, Malik, Sprenger – wer hier vertieft einsteigen möchte, siehe Quellenangaben). In (modernen) Führungstheorien wurden weitere Denkmodelle entwickelt, die sich auch mit den Erwartungen der Bezugsgruppen auseinandersetzen.

Diese Denkmodelle, die sich auch lesen können als ein „Who-is-who“ der Rollen in der Führungsrolle, sind nicht als abzuarbeitende Checklisten zu verstehen. Es gibt weitere solcher Rollen-in-der-Rolle-Auflistungen. Es ist auch nicht gesagt, dass jede der nachfolgend dargestellten Rollen konstitutiv (und auch konstruktiv) für die jeweilige Führungsrolle ist. Jedoch bieten diese Denkmodelle die Möglichkeit einer Annäherung an die Antwort auf die Frage, was die Rolle einer Führungskraft ist oder sein könnte. Sie dienen auch zur kritischen Selbstreflexion: Welche dieser Rollen nehmen Sie ein? Welche hätten Sie gerne? Welche nehmen Sie nicht ein, und wenn nein, warum nicht?

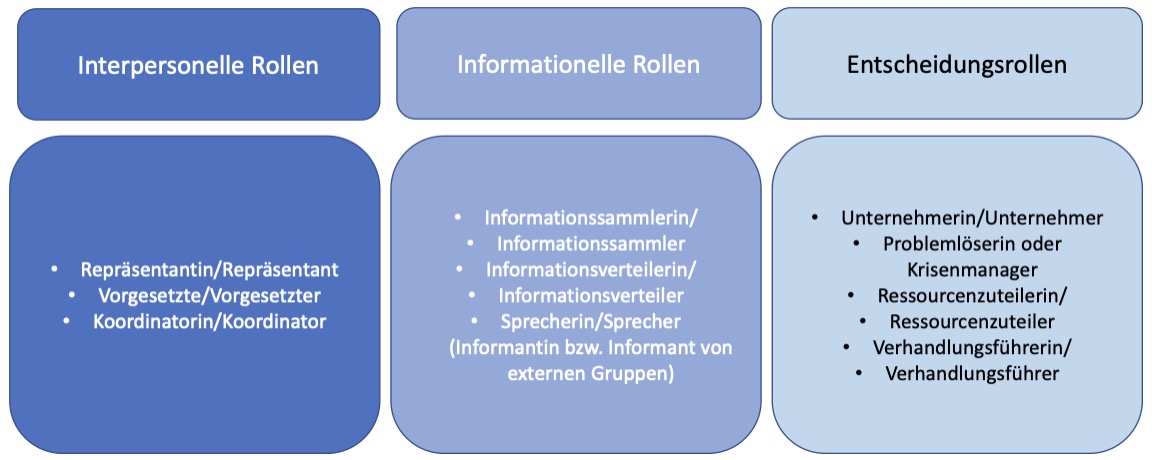

Führungsrollen nach Mintzberg

Nach Mintzberg sind Rollen personenunabhängige Verhaltenserwartungen, die einem Individuum in einer bestimmten Position entgegengebracht werden. Diese Rollen seien – laut Mintzberg - alle beobachtbar, d.h. die Einnahme und Ausübung für alle anderen sichtbares Handeln und Verhalten sowie auf alle Führungskräfte aller Hierarchieebenen anwendbar, wobei es in der Intensität der Ausübung der Rollen auf Größe des Unternehmens, Branche, Arbeitszeit, etc. ankäme. Mintzberg unterteilt diese 10 von ihm identifizierte Rollen in drei Kategorien:

Die interpersonellen Rollen in Mintzbergs Modell beschreiben Verhalten zum Aufbau und Aufrechterhaltung von Beziehungen:

- Repräsentantin/Repräsentant: In dieser Rolle steht man an der Spitze der Organisation (oder eines Teils der Organisation), nimmt repräsentative Aufgaben wahr und vertritt die Organisation nach außen.

- Vorgesetzte/Vorgesetzter: In dieser Rolle steht man in direkter Beziehung zu den Mitarbeitenden, nimmt Stellenbesetzungen vor, motiviert, löst Konflikte, etc.

- Koordinatorin/Koordinator: Hier werden Vernetzungshandlungen erwartet, innerhalb und außerhalb der Organisation.

Die informationellen Rollen dienen dem Einholen und Verteilen von Informationen.

- Ein wichtiger Aspekt der Rolle „Informationssammlerin/Informationssammler“ ist dabei das Beobachten: Erforderlich ist in dieser Rolle, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation stets wachsam zu beobachten, welche Informationen angeboten werden.

- Innerhalb der Organisation hat man dafür zu sorgen, dass die Informationen die Mitarbeitenden erreichen. Hierbei hat man eine Auswahl zu treffen, welche Informationen für welchen Mitarbeitenden im Rahmen der Aufgabenerfüllung relevant sind.

- Im Hinblick auf die „Außenwelt“ hat man u.a. zu kommunizieren, welche Ziele die Organisation verfolgt.

Zu der Gruppe der Entscheidungsrollen gehören:

- Unternehmerin oder Unternehmer: In dieser Rolle ist man auf der Suche nach Innovationen, nach Wegen, um die Organisation weiterzuentwickeln, nach Strategien, damit die Organisation überlebt.

- Erforderlich ist auch eine Rolle, die Störungen regelt, und zwar jener, die innerhalb einer Organisation entstehen und solcher, die sich im Außenverhältnis zu anderen ergeben.

- Entschieden werden muss auch, welche Ressourcen welcher Einheit zugeordnet werden, dies ist umso entscheidender, je knapper die Ressource ist.

- In der Verhandlungsrolle handelt man mit anderen Entscheider*innen der Organisation oder/und mit anderen Repräsentant*innen anderer Organisationen Entscheidungen, Strategien und Ziele der Organisation aus.

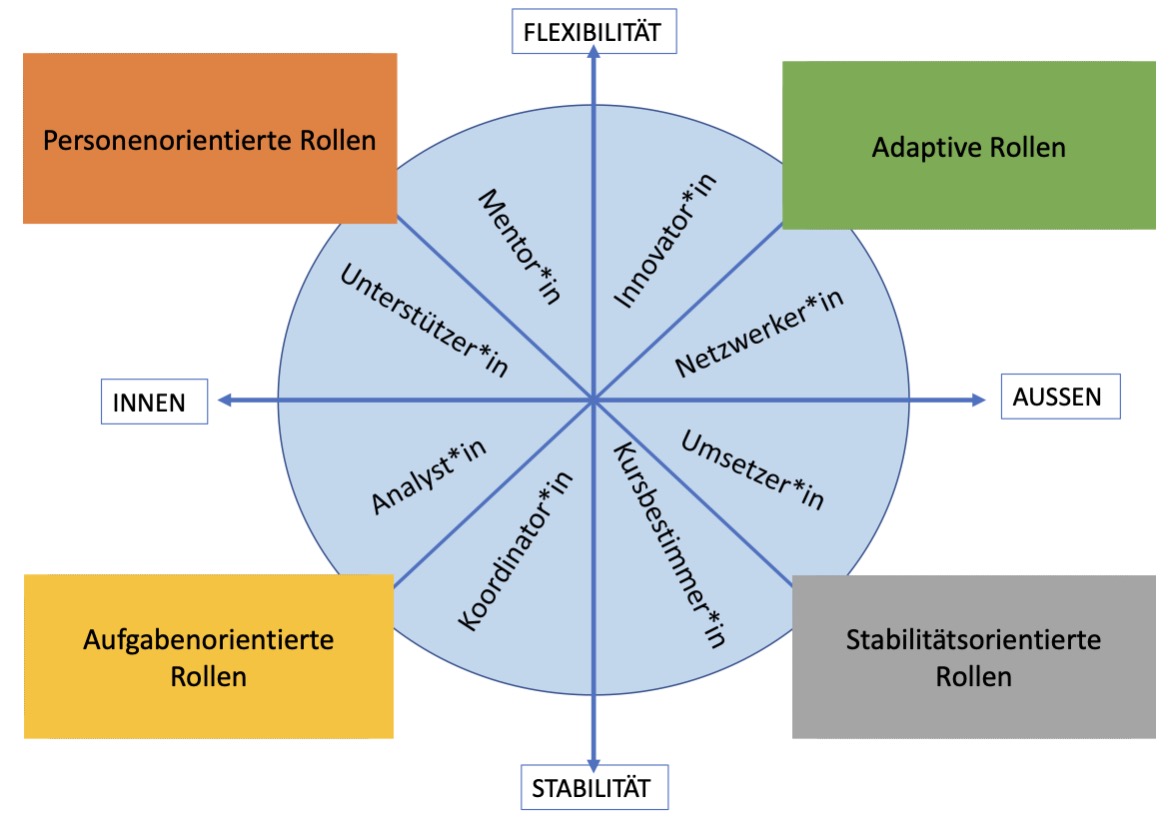

Rollenkonzept nach Quinn

Quinn entwickelte das Konzept „Competing Value Framework“. Quinns Konzept betrachtet Führung in einem ständigen Spannungsverhältnis widerstreitender Werte. Führungskräfte agieren zwischen verschiedenen Polen. Die eine Dimension wird von den sich gegenüberstehenden Polen „Innen“ und „Außen“ beschrieben, d.h., Führungskräfte müssen entscheiden, ob sie sich mehr nach außen (z.B. gegenüber Kund*innen) orientieren oder mehr nach innen, indem sie auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen. Die andere Dimension wird beschrieben durch die Pole „Flexibilität“ und „Stabilität“. Führungskräfte müssen einerseits für stabile Verhältnisse sorgen und andererseits auch flexibel für Weiterentwicklung und Veränderung einstehen. Aus diesem Verständnis hat Quinn mit Kollegen ein Modell entwickelt, das diese im Spannungsverhältnis stehenden Dimensionen abbildet.

Die einzelnen Rollen können wie folgt näher beschrieben werden:

- Mentor*in (Mentor): ist sich individueller Bedürfnisse bewusst, hört aktiv zu, lobt, unterstützt legitime Wünsche und versucht, die persönliche Entwicklung des/der Einzelnen zu unterstützen, kümmert sich durch Fürsorge, Empathie und Verständnis um die Mitarbeitenden. Dabei ist die Führungskraft offen, hilfreich, flexibel, loyal und fair, hohe emotionale Intelligenz zeichnet sie aus.

- Unterstützer*in (Facilitator): ermuntert zu Teamwork, strebt Konsens an und handelt Kompromisse aus, moderiert Konflikte, agiert prozessorientiert und unterstützt kollektive Anstrengungen, kümmert sich um das Arbeitsklima, moderiert Gruppenentscheidungen und führt diese herbei.

- Analyst*in (Monitor): sammelt und verteilt detaillierte Informationen, prüft Leistungen, sorgt für Kontinuität und bearbeitet schriftliche Vorgaben, ist ein/e gute/r Analytiker*in, dem/der das Lösen logischer Probleme leichtfällt.

- Koordinator*in (Coordinator): pflegt Strukturen, erstellt Pläne und Prozesse und achtet darauf, dass Regeln und Standards eingehalten werden. Durch Zuverlässigkeit sorgt die koordinierende Führungskraft für Kontinuität, erledigt lästigen Papierkram und sorgt für klare Budgetverteilungen. Das Erfolgsrezept: Unbeeindruckt von Wahrnehmungsverzerrungen mit Augenmaß und Konstanz Informationen prüfen und die richtigen Schlüsse ziehen.

- Kursbestimmer*in (Director): plant und definiert die Aufgabenteilung, setzt Ziele und formuliert klare Erwartungen, erkennt Probleme und wählt zwischen Alternativen, um diese zu lösen, erarbeitet hierzu Strategien und Regeln, bewertet Leistungen und gibt Instruktionen.

- Umsetzer*in (Producer): ist aufgaben- und ergebnisorientiert, motiviert zu Verhalten, das sich direkt in den Ergebnissen niederschlägt, zeigt Verantwortlichkeit und bringt in dem gesteckten Rahmen Aufgaben zu Ende.

- Netzwerker*in (Broker): ist politisch klug, übt Einfluss nach außen aus, akquiriert Ressourcen und erhält die externe Legitimation des Teams durch die Entwicklung und Pflege eines externen Netzwerks. Als Repräsentant*in ihres Teams ist hierbei ihr Auftreten wichtig.

- Innovator*in (Inovator): ist kreativ und erleichtert Veränderungen, macht neue Perspektiven für die Zukunft aus, bereitet Veränderungen vor und führt diese ein. Dadurch bringt sie frischen Wind ins Team.

Zum Abschluss dieses Beitrages noch weitere praktische Tipps: Die Führungsrolle ist eine Rolle in einem bestimmten sozialen Kontext. Sie wird beschrieben durch die eigenen Erwartungen und die Erwartungen der entsprechenden sozialen Bezugsgruppen. Werden Sie sich Ihrer eigenen Erwartungen (Ansprüche, Werte, Glaubenssätze, Vorbilder, etc.) bewusst und klären Sie die Erwartungen der anderen. Fragen Sie sich, welche Normen und Regeln gelten – explizit und implizit. Nutzen Sie widerfahrene und beobachtbare Sanktionen bewusst, um Ihre Rolle zu reflektieren. Nutzen Sie die angebotenen Modelle, um für sich zu klären, welche Rollen in der Rolle Sie (gerne) einnehmen und welche nicht.

Quellen und weiterführende Literatur

Arist von Schlippe (*1951, deutscher Psychologie, Psychotherapeut und Hochschullehrer): Das Auftragskarussell: ein Instrument der Klärung eigener Erwartungs-Erwartungen. In: Levold, T., Wirsching, M. (Hg.): Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch, 2014, Heidelberg: Carl Auer Systeme und siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=gvPzawEu5bA

Henri Fayol (1841 – 1925, französischer Bergbauingenieur und Begründer der (französischen) Verwaltungs- und Managementlehre): Administration industrielle et générale – prévoyance organisation – commandement, coordination – contrôle, Dunod, Paris 1916

Reinhard K. Sprenger (*1953, deutscher Philosoph, Berater und Autor): Radikal führen, Campus-Verlag, 2012

Fredemund Malik (*1944, österreichische Wirtschaftswissenschaftler mit Forschungsschwerpunkt Managementlehre): Führen Leisten Leben, Campus-Verlag, 2014, 2019

Henry Mintzberg (*1939, kanadischer Professor für Betriebswirtschafts- und Managementlehre): The Nature of Managerial Work, 1973, Harper & Row

Henry Mintzberg: Der Managerberuf: Dichtung und Wahrheit, in: Harvard Business Manager, Oktober 2004 (erschien erstmals im Harvardmanager 2/1981)

Robert E. Quinn (US-amerikanischer Wissenschaftler mit Forschungsschwerpunkten Führung, Unternehmenskultur und Veränderungsprozessen): Becoming A Master Manager – A Competing Values Approach, 6. Auflage 2015, Wiley-Verlag

Manfred Kets de Vries (*1942, niederländischer Psychoanalytiker und Professor für Managementlehre): Leben und Sterben im Business, 1996 Econ-Verlag